耳の症状に対する鍼灸

耳閉感や耳鳴りは、集中力を低下したり、気分を落ち込ませたり、日常生活に大変大きな支障をきたしてしまいます。

これらの症状は、突発性難聴や中耳炎の後遺症として続いたり、自律神経の乱れによって起こるとも考えられています。

そして残念ながら、現代医学ではこれといった治療手段がなく、どのようにすればよいのかお悩みの方は多いでしょう。

耳の症状は、東洋医学では大昔から治療の対象とされてきました。例えば、約2000年前の鍼灸関連の医学書である『黄帝内経』には、耳鳴りや難聴に対して有効な経穴(ツボ)についての記載がみられます(※1)。

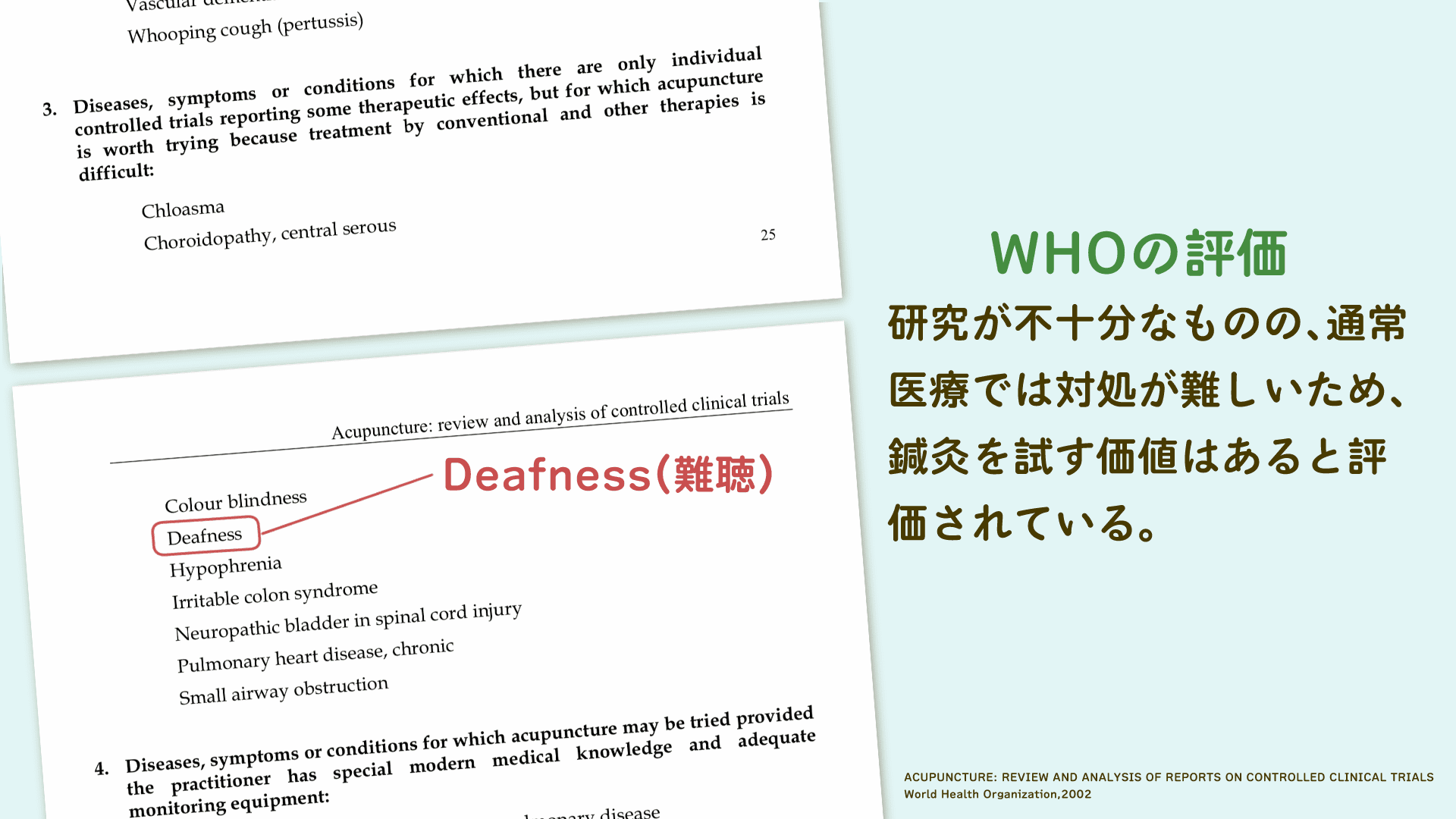

また、WHO(2002年)の鍼灸の臨床試験報告レビューと分析によれば(※2)、突発性難聴(sudden-onset deafness)について、難聴は通常医療での治療が困難なことがあり、研究はまだ不十分ながらも、鍼灸治療を試す価値はあるとしています。

では、実際に鍼灸院ではどのように治療をするのか、当院の考え方をベースに、以下にご紹介いたします。

突発性難聴の後遺症への鍼灸について

突発性難聴など耳の症状の原因は、ウィルスであるという説が有力でが、耳鳴りや耳閉感などの後遺症に関しては、循環障害が一因であると考えられています。

耳周りや首肩への鍼灸

鍼灸治療が血行を良くするというイメージは多くの方がお持ちでしょう。そのため、鍼灸では耳周囲の循環をよくするために、耳の周りへの治療が行われます。

また、耳の症状をお持ちの方は、肩や首の強い凝りがみられます。特に首や顎には、広頚筋、胸鎖乳突筋、咬筋などの筋肉があります。これらは、内耳に血液を供給する血管の近くにあるため、筋緊張が見られる場合はその緊張を緩和しなければなりません。

耳だけでなく、こういった肩や首を緩ませることも、間接的に耳の症状を軽減させるために重要です。

耳鳴りのツボ

さらに、鍼灸独特の考え方であるツボも使っていきます。ツボは全身に点在し、手や足にも耳鳴りなどによいとされる場所があります。手の場合は、外関、中渚、陽谷などが使われ、足の場合は臨泣というツボがあり、状態に合わせてこれらのツボを組み合わせて使用します。

自律神経の乱れを調えて全身的な疲労を回復する

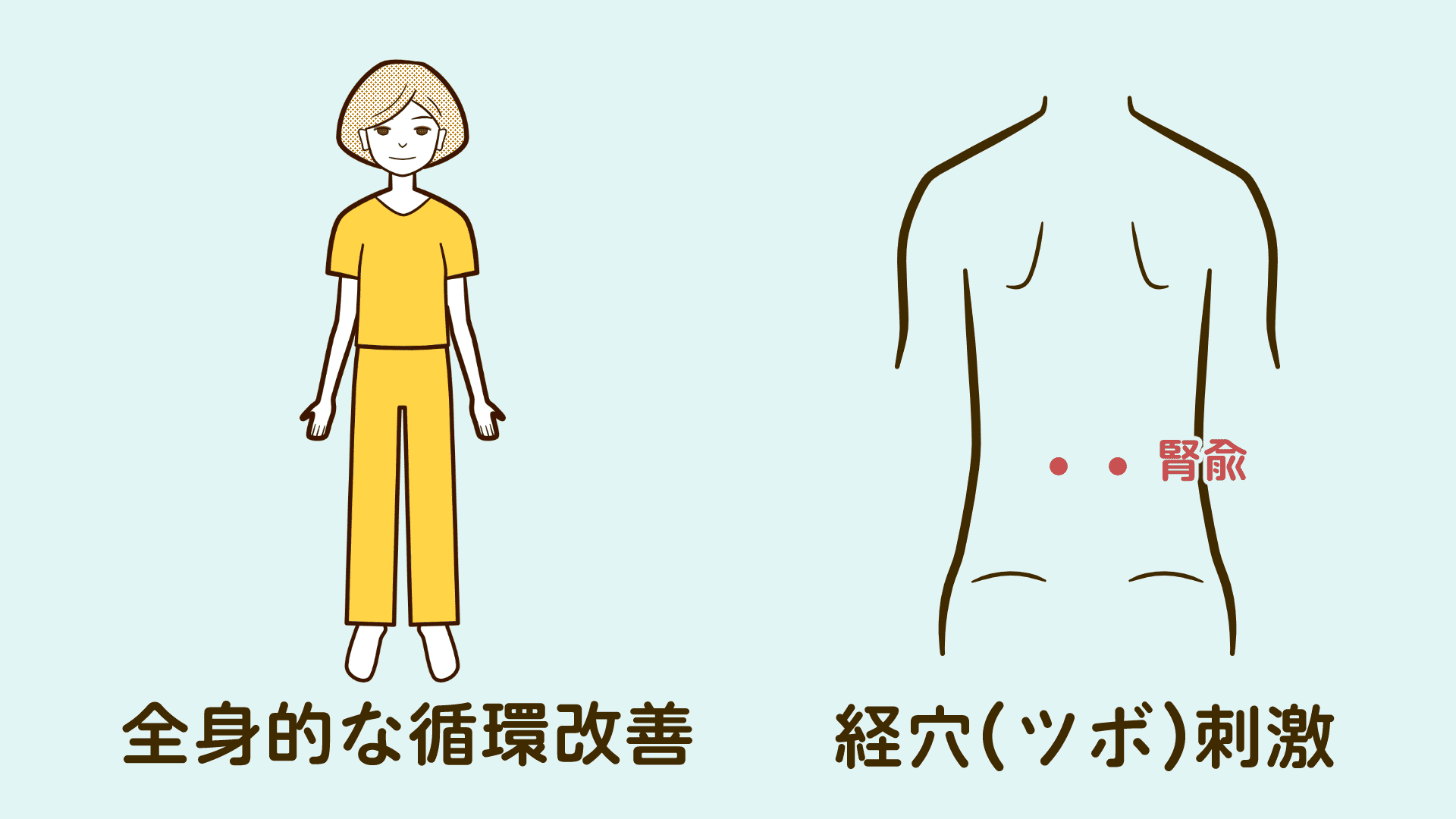

突発性難聴や中耳炎になる方は、全身的な疲労や、自律神経の乱れがみられる場合が多く、全身的な循環改善をしていくことも重要です。

そのため、当院では、耳の治療の際は、全体の循環改善や自律神経の調整を目的として、手足やお腹、背中などへ、全身的な治療を行います。東洋医学では、内臓と耳の不調を関連づけており、特に腎の働きが耳と関係するとされ、第二腰椎の高さにある腎兪というツボも使っていきます。

突発性難聴や耳鳴りの鍼灸治療期間

治療を開始するタイミングですが、やはり現代医学な治療と同じく、早期に開始される方が、短期間で治癒していく傾向にあります。逆に、慢性化した耳鳴りは治りが悪いことが多く、あまり改善されないまま鍼灸治療を中止する例もございます。

治療期間の目安としては、通常は週に1~2回の頻度で、2ヶ月程度みていただくことが多いです。

どうして睡眠不足・過労・ストレスが原因となるのか

鍼灸師としての個人的な突発性難聴への臨床経験を交えて、よく言われている、睡眠不足・過労・ストレスといった耳の症状の三大要因について東洋医学的な考察してみました。

睡眠不足・過労

東洋医学では、過労や睡眠不足は、耳の働きと関係の深い腎や、血行障害と関わっていると考えられています。

『丹渓心法』という、約600年前の東洋医学の文献には、さまざまなタイプの難聴について言及されていて、その中に「労聾」という難聴があります。この「労聾」の「労」は疲労のことであり、昔の人にとっても疲労が難聴の大きな原因であったことがわかります。

突発性難聴の方には、普段はとても健康で、仕事量などでやや無理のきく、体力のある方がよくいらっしゃいます。ただ、どんな方にも体力の限界はあります。それほど疲れを感じていなくても、周りと見比べて働き過ぎている自覚のある方は、しっかり意識して休むようにしましょう。

睡眠不足の方も多い傾向で、どんなに忙しくても睡眠時間は6時間取るようにすることが大事です。

ストレス

東洋医学では、病の発症の前段階として、精神的なストレスが深く関わっていると考えています。『三因極一病症方論』という中国宋代の文献では、病の原因を内因・外因・不内外因の3つに分類しており、耳の症状にも内因性のものがあるとしています。内因はいうまでもなく、精神活動の乱れのことで、あらゆる病の大きな原因とされます。

精神的なストレスが激しい時は、身体の抵抗力も落ちます。突発性難聴はウィルスが原因であるとも考えれているので、発症後可能な場合は、ストレスの元からしばらく離れるようにしましょう。

耳鳴り以外で出やすい症状

耳の症状は耳鳴りや難聴だけではありません。ほとんどの方が、それ以外の症状も併発していて、よく見られるものとしては、耳閉感、大きな音の反響、自分の声がこもって聴こえるなどです。

耳閉感・耳詰まり

耳の詰まった感じで、例えば飛行機やトンネル内で感じる耳の圧迫感に近いもので、耳抜きができていないような状態です。常時耳詰まり感のある場合と、疲労時に感じる場合や、早朝のみ耳閉感があるというように、症状の出現の仕方が人によって異なります。

音の反響

ある特定の音が反響するような不快な音に聞こえます。

よくあるものとしては、地下鉄や大通りの車の音など、大きな音の反響です。大きな音が反響する場合は、電車に乗る時などは耳栓などを使うという方もいらっしゃいます。

また、特定の音としては、シャワーの音や、包丁がまな板に当たる音など、小さい音でも反響することがあります。

自声強聴

自声強聴は、発話時に自分の声が耳の中で響いて強く聴こえるような状態です。会話そのものが不快になってしまい、特に人前で大きな声で話をする職業の方にとってはとてもつらい症状になります。

耳の症状でお困りの方はご相談ください

耳の症状は突発性難聴の後遺症や、自律神経の乱れなどで起こります。慢性化したものはあまり改善しない傾向ですが、発症して数か月以内のものであれば、鍼灸を試す価値はあります。耳の症状でお困りの方は、成鍼堂までお早めにご相談ください。

参考文献

※1『重廣補注黄帝内経素問』(台湾・天宇出版社,顧従徳本影印)

※2『Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trial』(World Health Organization,2002年)