不妊治療にあたり前のように利用される鍼灸

鍼灸は自然妊娠のために体づくりだったり、体外受精の補助療法として利用されたり、近年では一般的な治療の選択肢に入るようになってきています。

不妊治療関連の本などでも、あたり前のように鍼治療が紹介され、皆さまの周囲でも鍼灸院に通っている方は多いでしょう。

鍼灸という選択肢は、今や妊活中の方であれば誰もが知っているはずですが、具体的にどのような治療をするかはご存じでしょうか。

妊娠に至らない根本原因は何かを考える

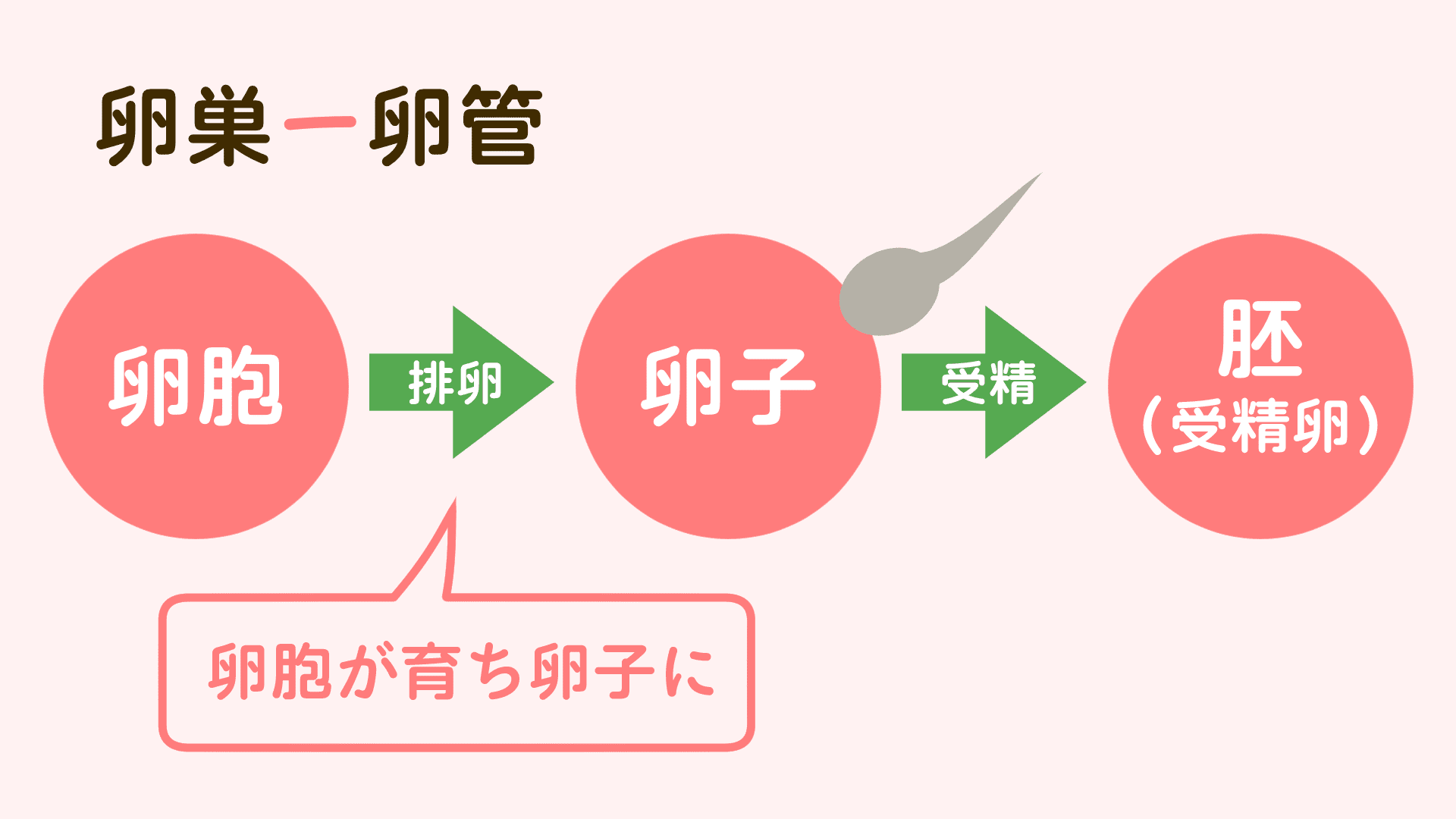

具体的に鍼灸についてご説明する前に、まずは東洋医学と西洋医学の接点を探るため、現代医学の観点から、妊娠にいたる過程をおさらいしましょう。

妊娠するまでの流れを単純化すると、上の図のようになります。

まず、卵巣の中には卵子のもとになる卵胞というものがあります。卵胞が順調に育てばそこから卵子が誕生し、卵管へ移動します。そして、卵管内で卵子が精子と出会うことで胚(受精卵)になります。

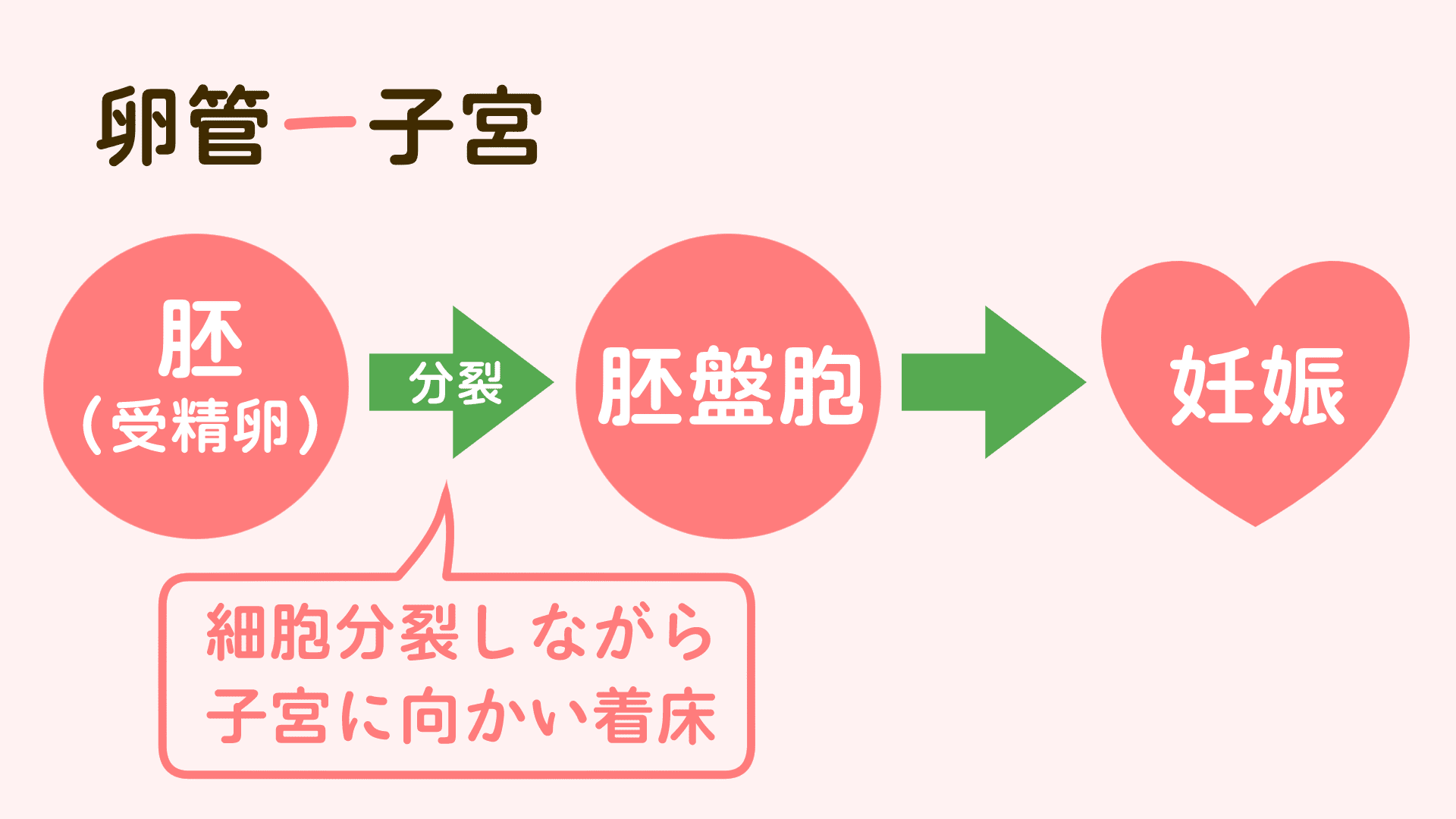

次に、胚(受精卵)は分割をくりかえしながら、胚盤胞と呼ばれる状態まで成長します。胚盤胞は卵管から子宮の方へ移動して着床します。

単純化するとこれが妊娠までの流れです。では、なぜ妊娠ができないのかを考えると、この流れの中のどこかに問題があるからです。

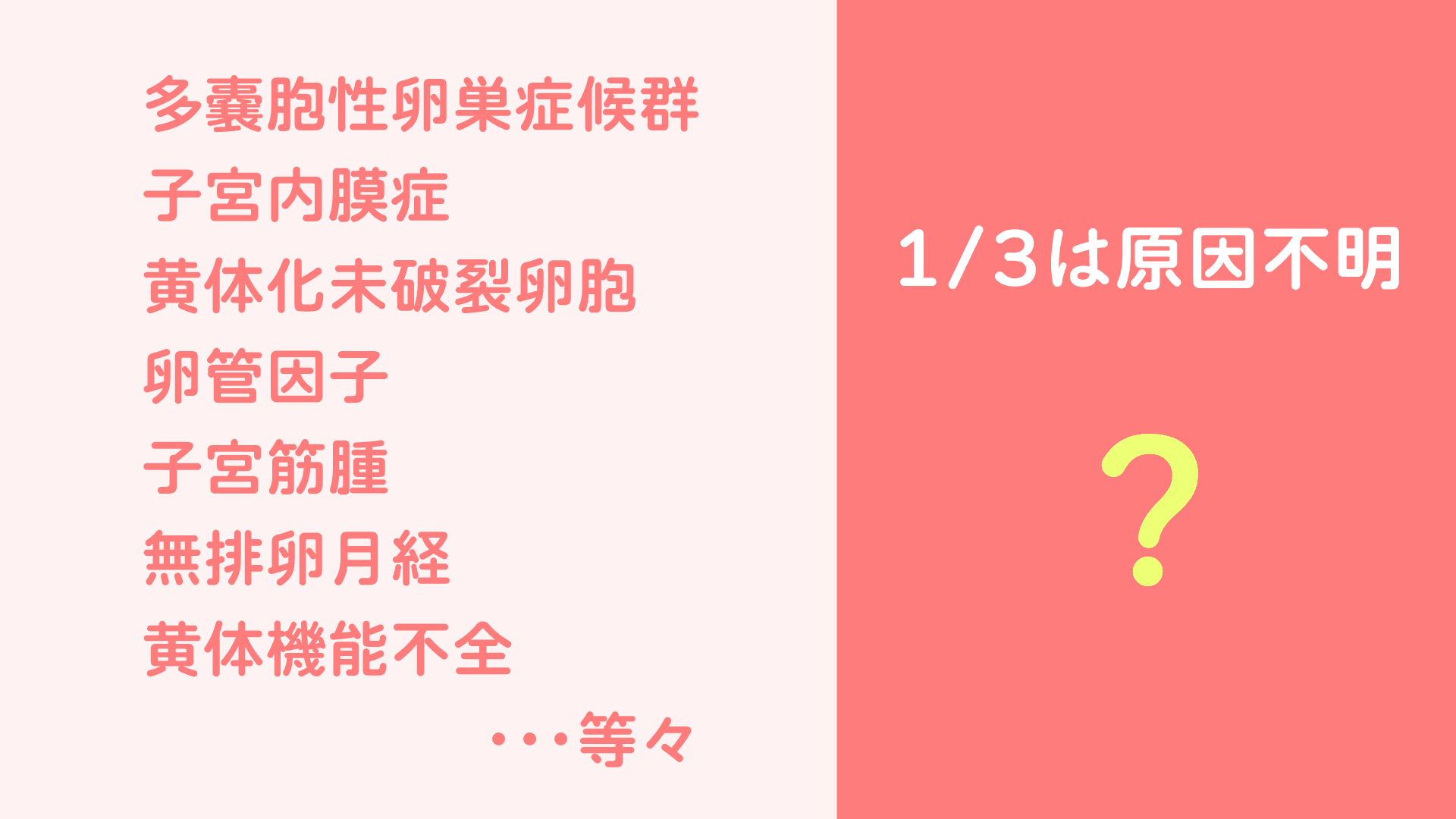

排卵がうまくいかない場合は、多嚢胞性卵巣症候群や、ピックアップ症候群、黄体化非破裂卵胞症候群、卵子の質、黄体ホルモンの低下、脳下垂体や視床下部の影響などたくさんの要因が考えられます。

着床がうまくいかない場合は、子宮内膜症や子宮筋腫などの子宮の問題が原因となります。

また、女性不妊の3分の1は原因不明とされています。

このように、原因と考えられるものは多岐にわたり、医学が発展するにつれてますます複雑化していき、妊娠を希望されている方々の頭を悩ませていることでしょう。

ただ、話をもとに戻して、単純化した原因を思い出しましょう。

妊娠がしずらい根源は、卵巣と子宮のいずれか、もしくは両方の働きに問題あるからということでした。

つまり、基本となる卵巣と子宮の働きを調えれば、細分化された原因も解決していき、いずれ姙娠が可能になるわけです。

では、鍼灸は子宮や卵巣の働きの改善に対して、実際はどのように効果があるのでしょうか?以下にいくつかの海外の研究があるので見てみましょう。

海外における不妊症に対する鍼灸の研究

鍼治療によりPCOS患者の排卵回数が増える – スウェーデン

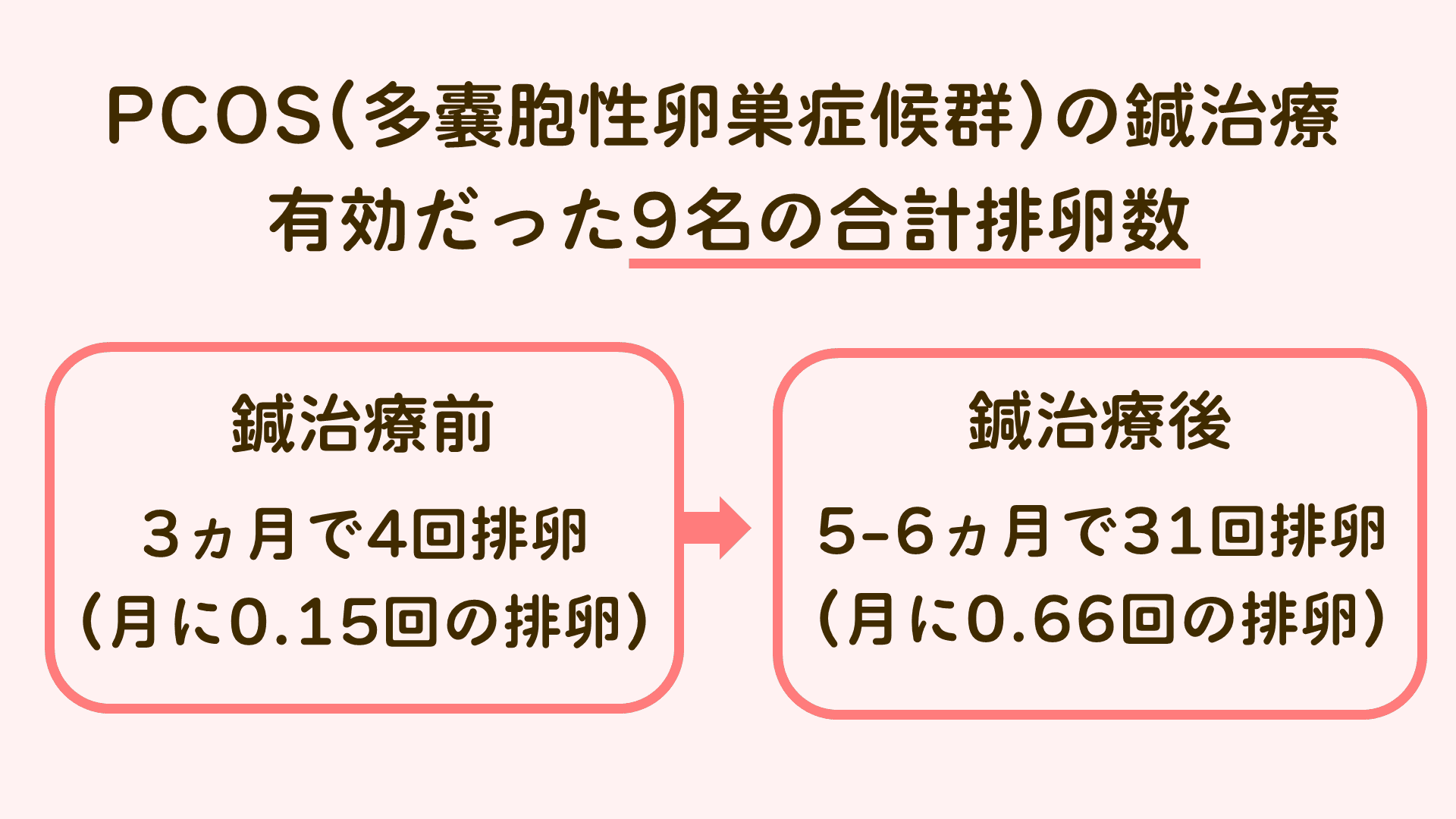

24名のPCOS患者に対する鍼治療の臨床試験で、以下が概要です[1]。

2か月から3か月で10回から14回の鍼治療を行い、その後の3か月経過を観察する。鍼は電気鍼と手動刺激による。なお、鍼治療を行う3か月前からホルモン療法は中止されている。

結果としては、38%にあたる9名で良好な効果があったとのことでした。

効果の有りグループの、鍼治療をする前の3か月と、開始してからの約半年の排卵回数の合計を比較すると、以下のように有意な差があったようです。

さらに興味深いことに、9名の効果のあった女性のうち7名に排卵誘発剤の効きづらい、クロミフェン耐性があったとのことでした。

このことから、鍼は卵巣機能に対して、何らかのよい効果がある可能性がうかがえます。特に多嚢胞性卵巣症候群の方で、排卵誘発剤が効きづらいケースでは試す価値があるかもしれません。

鍼治療によりPI値が低下、子宮の血流が改善する – 台湾(RCT)

子宮の適度な血流は、妊娠に欠かすことのできない要素です。

この子宮の血流動態の評価には、子宮動脉の拍動指数であるPI(pulsatility index)が用いられます。この臨床試験では評価項目にPIが用いられ、以下がその概要です[2]。

44名の女性を、鍼治療を受ける30名のグループと、鍼治療無しの14名のグループに分け、その効果を比較。鍼治療は電気鍼で行われ、週に2回の頻度で2週間の合計4回に行った。

結果としては、鍼治療を受けたグループは子宮や卵巣の血流を示すPI値が有意に低下し、鍼は子宮の血流抵抗を減少させるのに有用な可能性があるとしています。

1366名を対象とした鍼灸の臨床試験データ解析 – イギリス(Syst Rev)

1366名を対象とした複数の臨床試験データの解析によれば、胚移植時に鍼治療を行ったグループで妊娠した人の確率は、鍼を行っていないグループと比べ有意に高かった。また、妊娠の継続率や出生率も良好であった[3]。

この分析は胚移植時のみの鍼治療のデータになりますが、継続的な治療でなくても、体外受精の補助的な療法として有効である可能性が示されています。

ここでご紹介した臨床試験データの解析は、複数行われているものの中の一部です。解析者が取り上げる臨床試験によって結果にばらつきがあり、現時点では確実に効果があると言い切れない状況でもあります。

ただ、概ね効果はあると考えられているので、今後のより質の高い臨床試験が期待されています。

東洋医学的な不妊の原因と鍼灸治療の考え方

子宮環境と血流

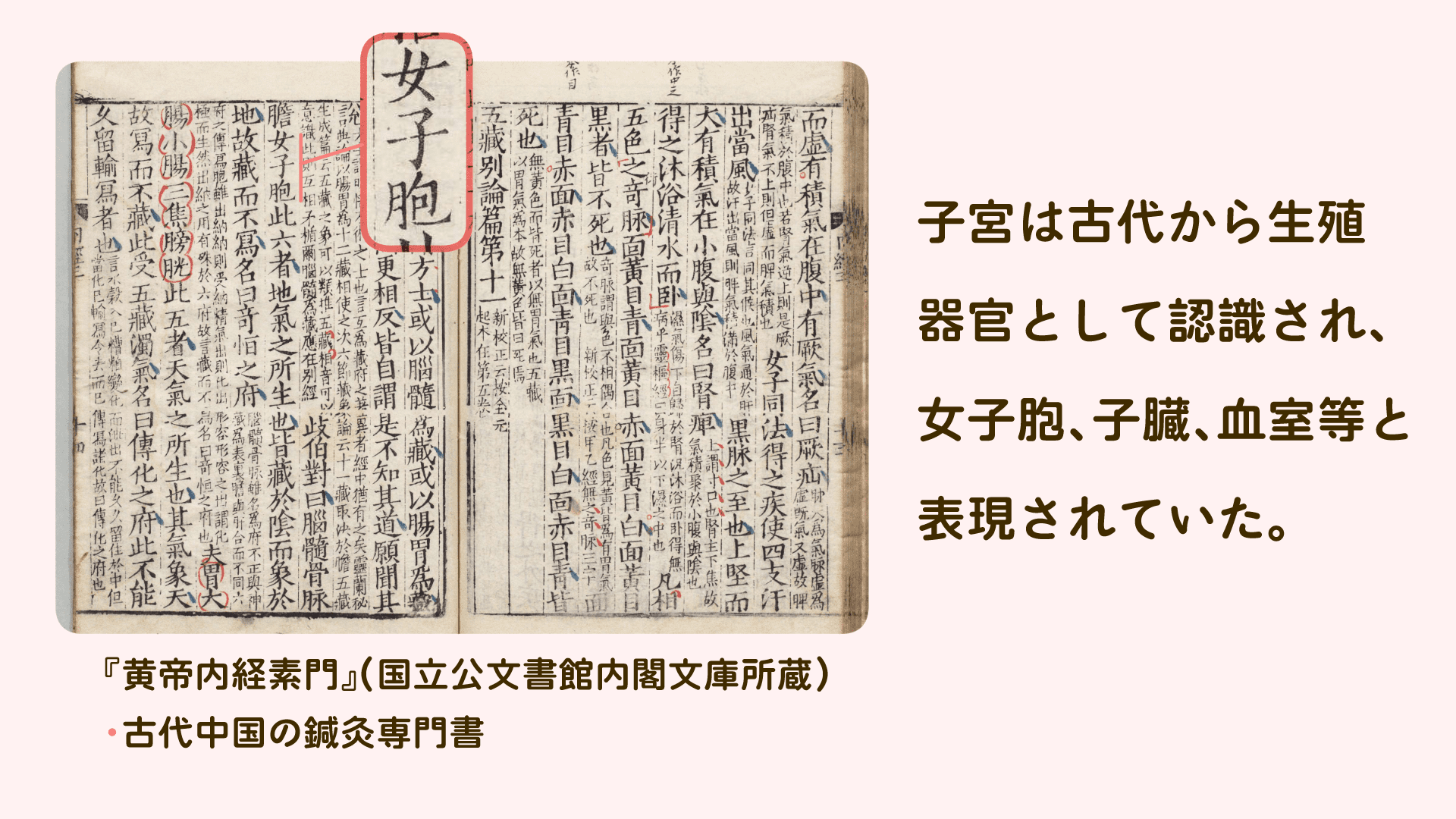

解剖によって子宮という臓器が存在していることは、実は東洋医学でも古くから認識されていました。

約2000年前の鍼灸専門書の中には「女子胞」という名前で、子宮らしき臓器についての言及があります。さらに後代では「子臓」「血室」などといった言葉も登場します[4]。

現代医学的には子宮内膜の状態が悪いと、着床しずらくなり、これが不妊の一因になっていることがわかっています。

東洋医学では、血流不全を血虚と表現したり、子宮の血流が滞った状態を瘀血(おけつ)と呼んだりしていました。

昔から子宮の血流動態の改善が重視されていたということですね。

子宮の冷えと瘀血(おけつ)

普段いろいろな方を施術させていただいている中で、瘀血(おけつ)という東洋医学用語が認知されつつあると感じています。瘀血とは、簡単にいうと子宮の血の滞りで、不妊の原因となります。

そしてこの瘀血の発生は、寒冷刺激による血流不全が原因であると考えられています。

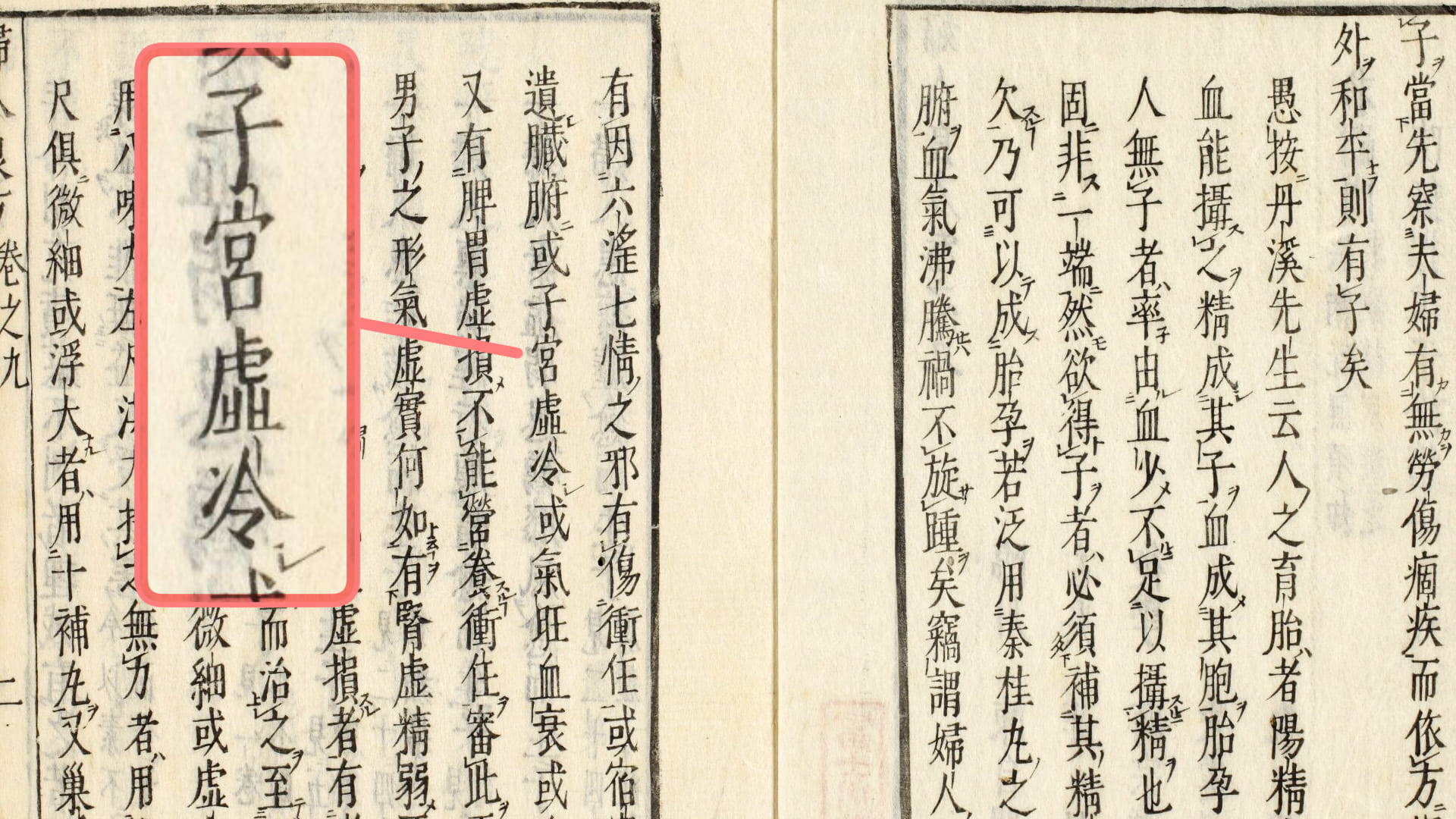

『婦人良方大全』には「子宮の虚冷」と記載される

『婦人良方大全』という約800年前の婦人科専門書では、不妊の原因として「子臓の冷え」を挙げています[5]。子臓とは子宮のことですが、子宮の冷えによって、子宮に瘀血が発生します。

このことから、子宮の循環を促進し、瘀血を発散させることが、妊娠しやすい体作りに必要であるとわかります。

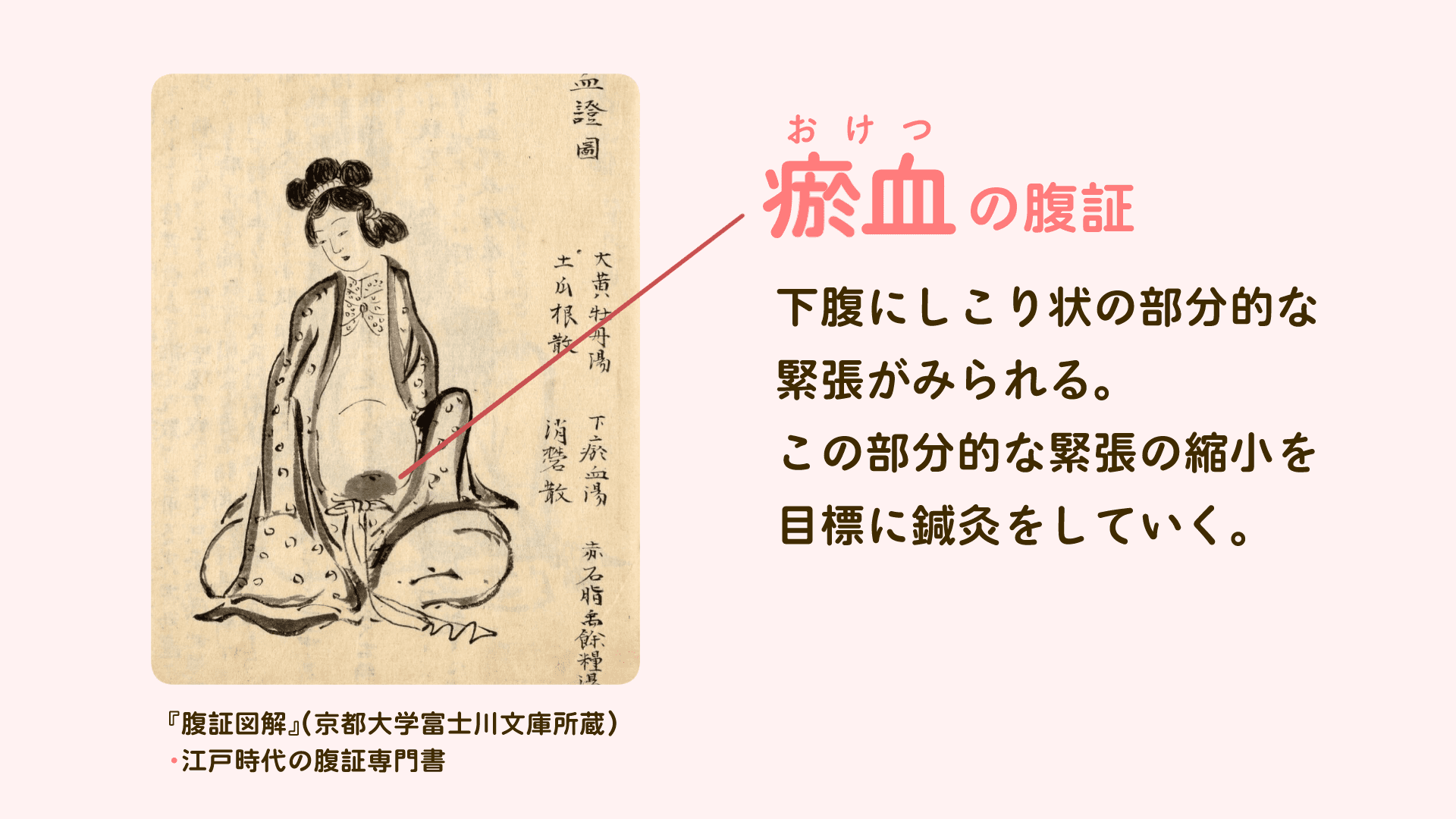

東洋医学用語の中に、腹証(ふくしょう)という言葉があります。腹証とはお腹の状態のことで、様々な症状と関連付けられます。瘀血の腹証は、下腹部の特定の場所に緊張がみられる状態です。

この腹証にそって鍼やお灸をして、瘀血の腹証を軽減していくと、子宮の血流がととのい、妊娠しやすい状態に近づいていきます。

養血と子宮内膜

東洋医学では、子宮のことを「血室(けっしつ)」と表現することもあります。月経は内膜が出血として剥がれ落ちる現象ですから、血室は内膜を意識した言葉かもしれません。

東洋医学的な不妊治療の基本として「養血(ようけつ)」という考え方がありますが、「血室」である内膜を養うために、そのもととなる血を養うわけです。

つまり、子宮内膜の状態が悪くて着床しない場合は、養血を行います。では、血を養うにはどのようにすればよいのでしょうか。

胃腸をととのえると飲食物が効率よく血液となる

内膜の状態をよくするためには、血を養うことが重要になりますが、東洋医学では脾胃を養うことがその鍵となります。脾胃は現代でいうところの胃腸のことです。

飲食物をしっかりと消化吸収できると、効率よく血液が造られます。消化吸収の効率がよくなると、十分な血液によって、血室が充たされ、内膜の状態が調いやすくなります。

そのため、胃の不調や、便秘・下痢などに対する施術が、間接的に不妊の改善につながっていきます。

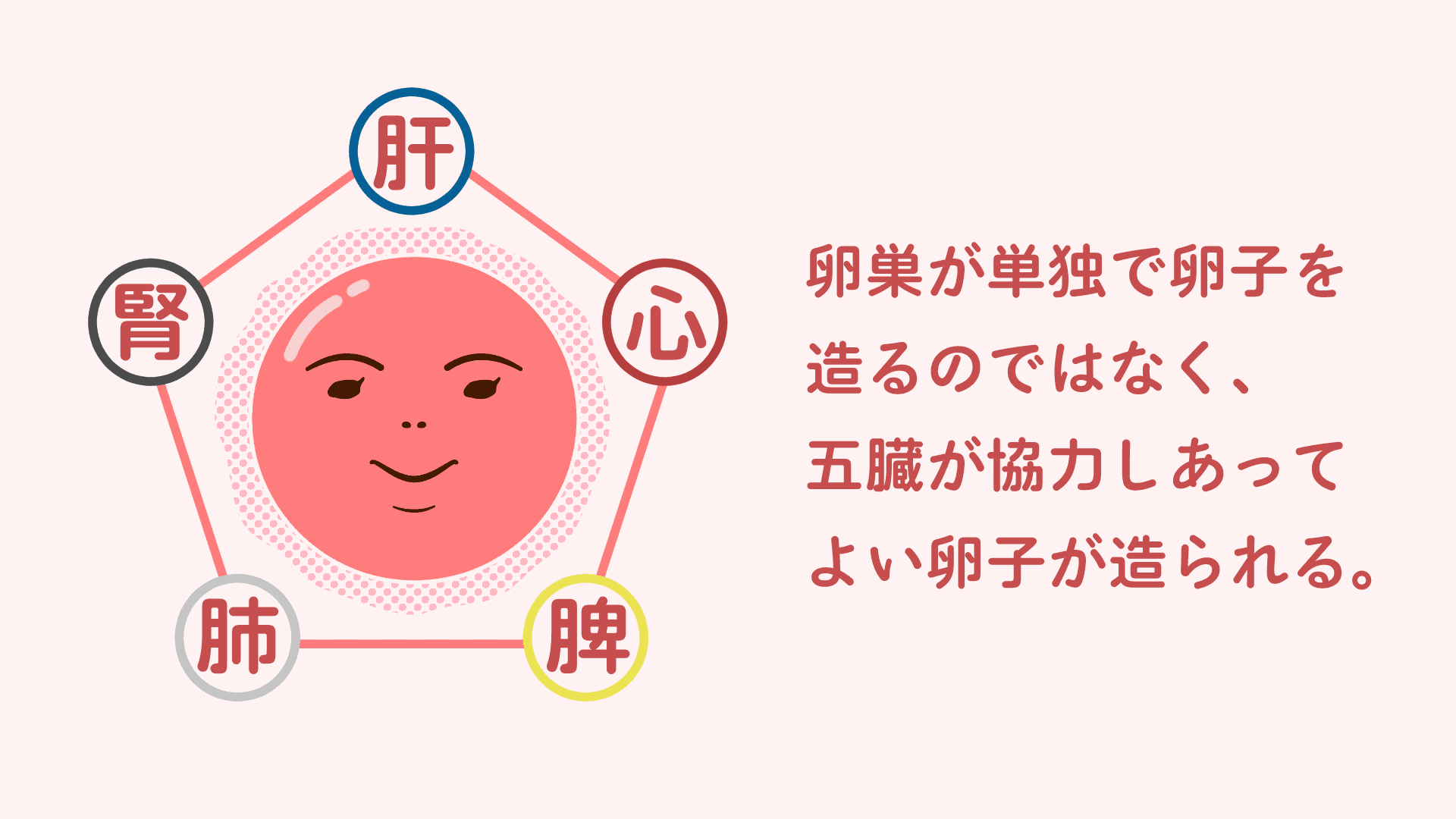

卵巣機能と五臓

卵子の元として、原始卵胞というものがあるのは、皆さんご存じだと思います。この原始卵胞は、それぞれの女性が生まれつき持ち、加齢とともに消費され続け、最後はなくなります。残念なことに、この原始卵胞は減り続けるのみで、増えることがありません。

東洋医学においても、原始卵胞と似た概念として「天癸(てんき)」というものがあります。

『素問』という古代の鍼灸学書では、「49歳で天癸がなくなり、閉経し、妊娠できなくなる。」とあります。生殖に関する基礎的な考え方は、現代とそれほど大きな差異はないようです。

そしてこの天癸は、卵巣そのものだけではなく、内臓全体の働きによって活性化し、特に腎が関係していると考えられていました。

鍼灸治療においては、排卵や卵子の質などに問題がある場合、腎や内臓全般を調整するツボも刺激します。

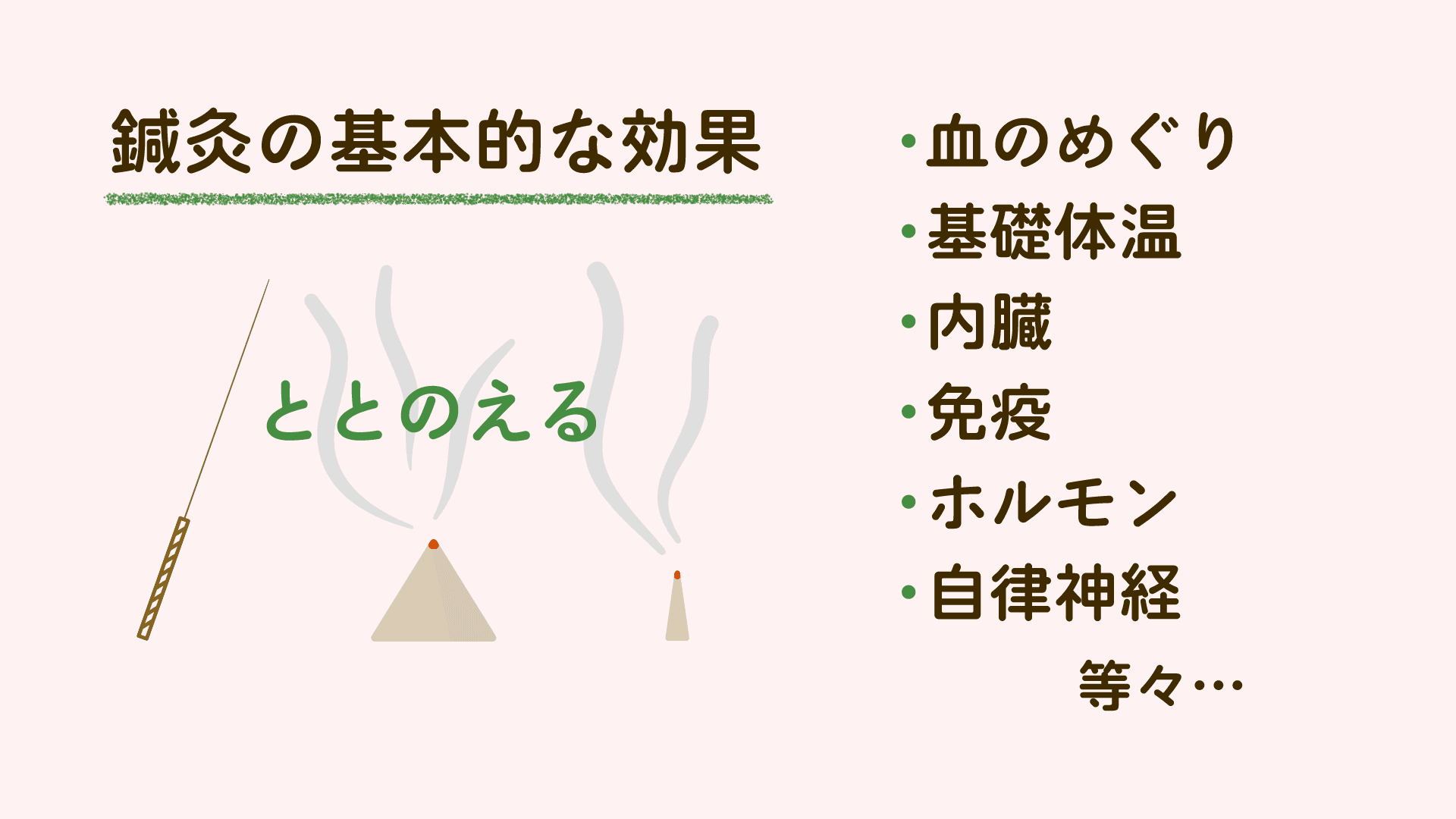

鍼灸の基本的なメカニズム

一般的な鍼灸の効果については、皆さんがお持ちのイメージ通りだと思ってください。前の節でご紹介した研究のように、子宮の血流動態を示すPI値が改善されたり、排卵が定期的に起きやすくなったり、基礎体温があがったりします。

また、自律神経のバランスが調整されて、甲状腺ホルモンなど内分泌系、免疫系にも影響することがわかっています。

さらに鍼はストレスの軽減にも一役買うことができるので、不妊治療中のリラックスにもよいと考えられています。

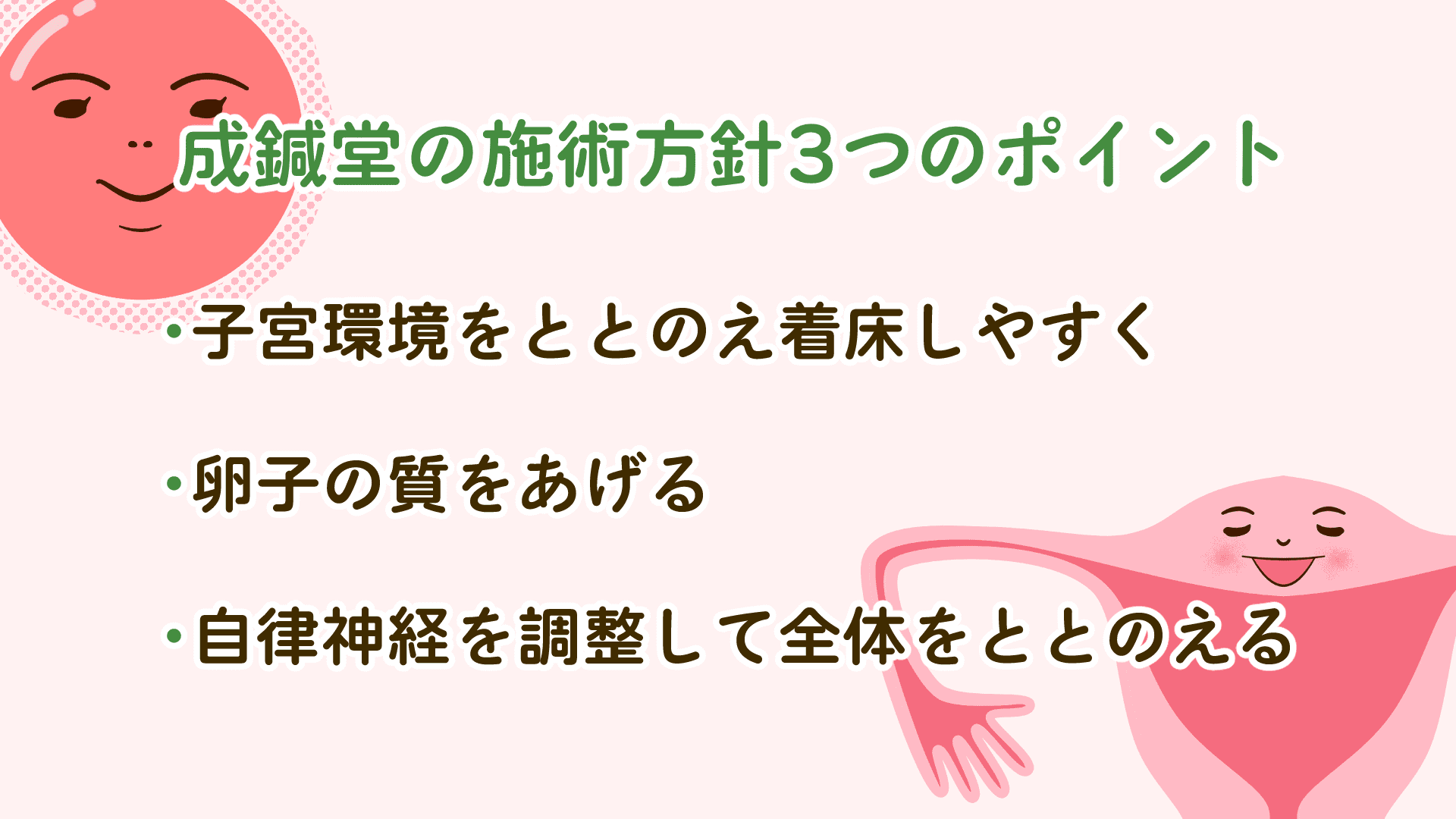

成鍼堂が考える不妊鍼灸3つのポイント

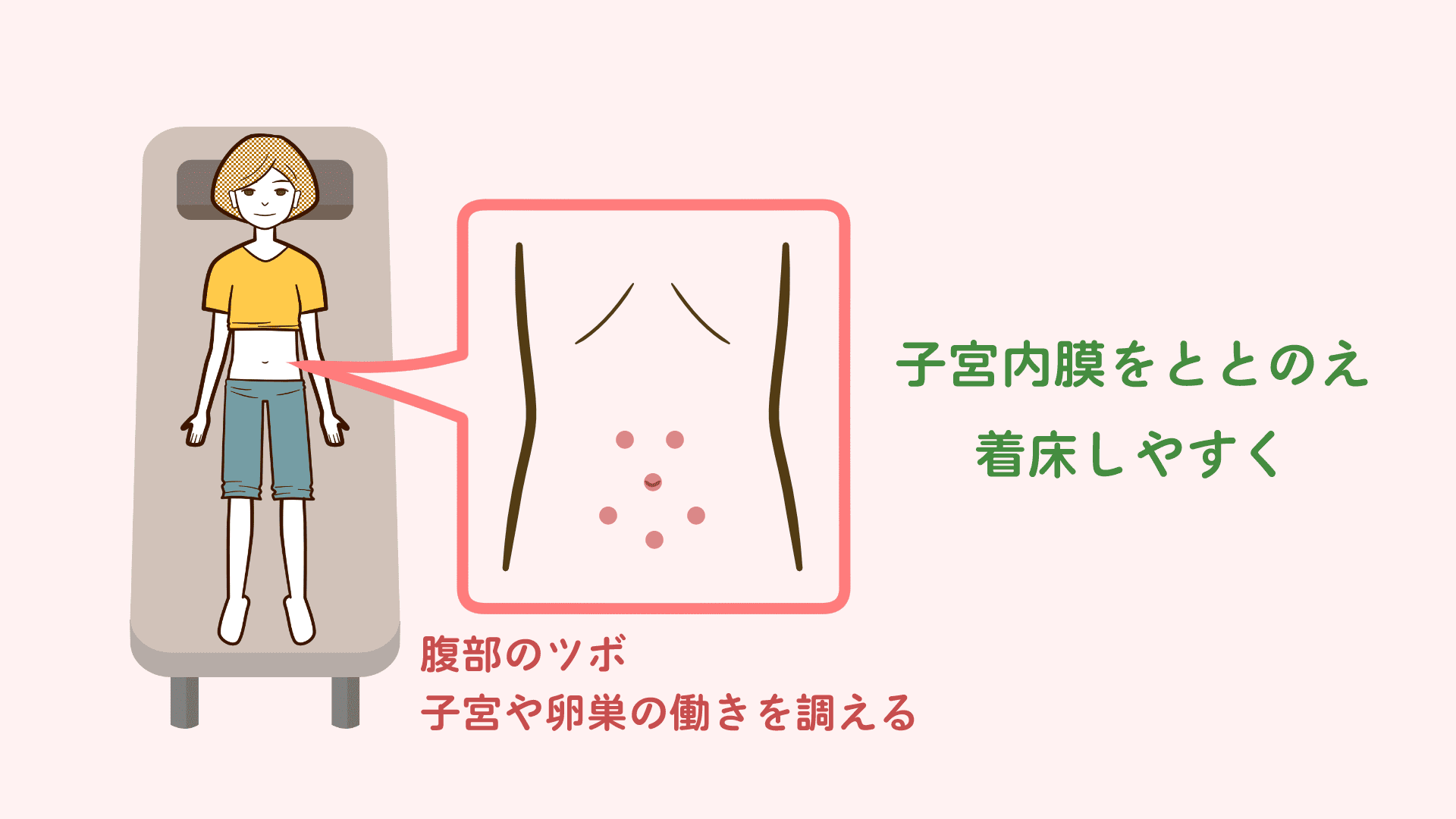

(1)子宮内膜を調え着床しやすく

内膜に一定の厚みがなければ、着床する可能性は低くなり、特に体外受精の場合は移植そのものができないこともあります。

施術の基本として、子宮の血流動態を改善するために、下腹や腰臀部に鍼やお灸をしていきます。

それに加え、前の節でご説明したような胃腸を調える養血の施術もします。特に東洋医学的に見て血虚と呼ばれる体質の方は、胃腸の調整は必須です。

また、下腹部の部分的な過緊張が見られる瘀血体質の場合は、その部分の滞りを流す施術も行います。

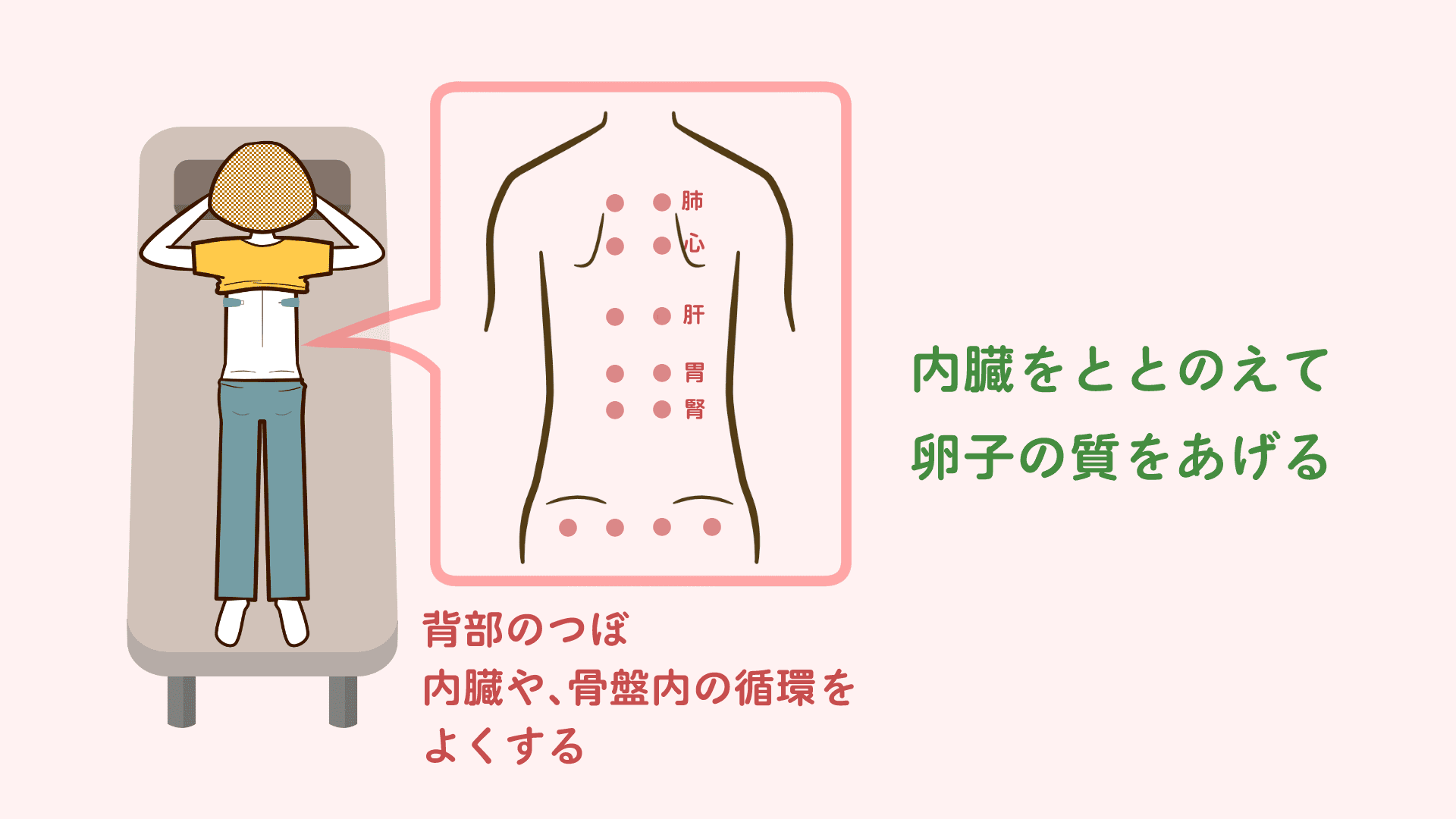

(2)内臓全体をととのえ、卵子の質を上げる

卵子のグレードを上げる方法としては、規則正しい生活をして、心身共に健康的に過ごすということがよく言われています。つまり、心身が総合的によい状態になればよいわけです。

東洋医学では内臓はそれぞれが独立して動いているわけではなく、全体の一部として互いに共働して、生命活動を維持していると考えられています。

内臓の中でも特に重視されているのは、肝・心・脾(胃)・肺・腎の5つで、この五臓の調和を意識した施術を行います。内臓を調えると考えられているツボは背中に多く、これらのツボも使用していきます。

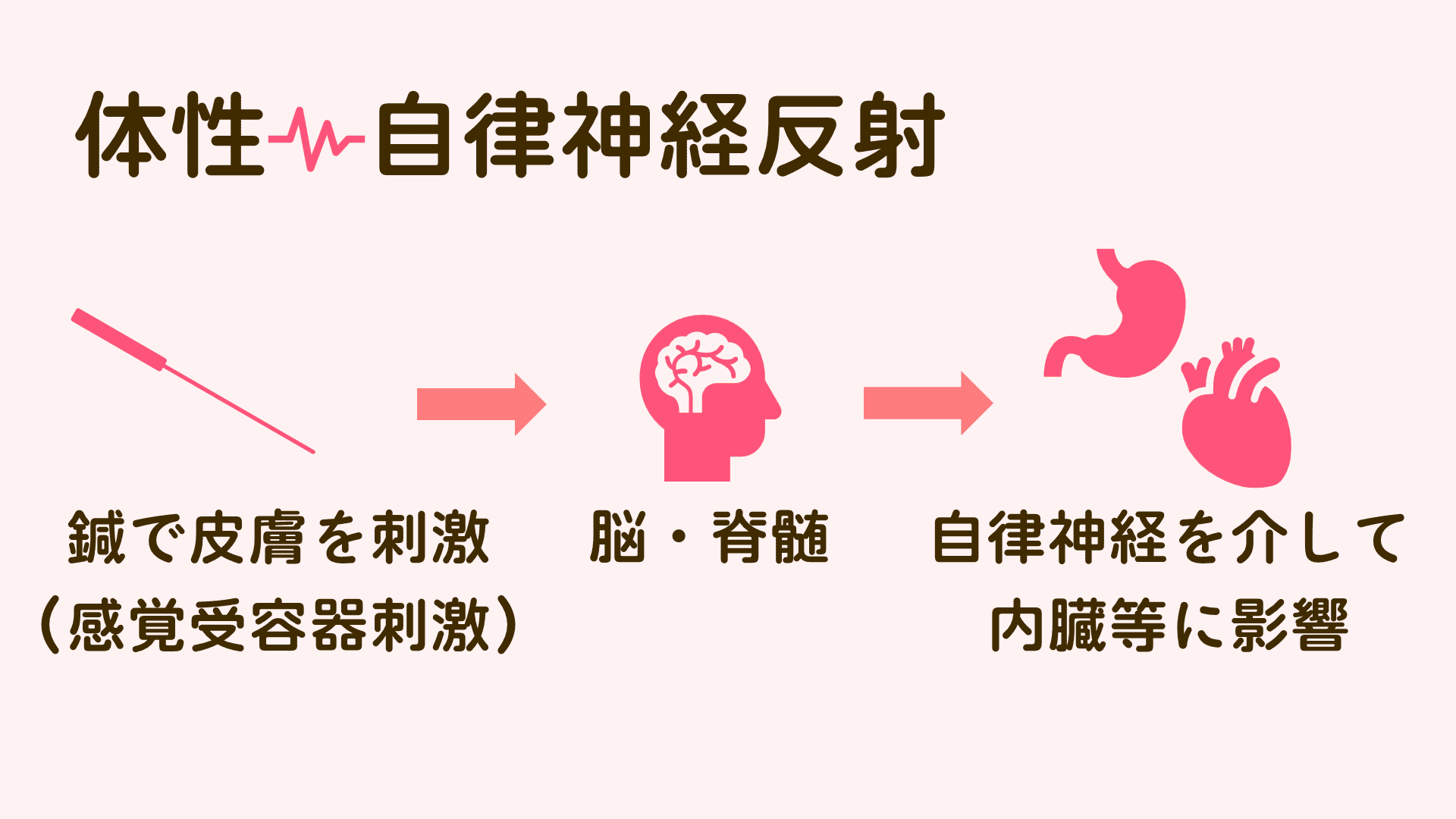

(3)自律神経を調えて全体的に調整

自律神経は、自分の意志で動かしたり止めたりできない、内臓などの器官をコントロールしています。

鍼灸の効果を科学的に説明する場合、体性-自律神経反射という反射がよく取り上げられますが、この反射を簡単にご説明すると、次のようになります。

鍼灸で皮膚の感覚受容器が刺激され、その刺激が脳や脊髄に伝わり、最終的に自律神経を介して内臓などに影響を与えます。

自律神経は姙娠するために必要な、さまざまな生理活動に影響を与えるので、鍼灸による自律神経を介した循環・基礎体温・内分泌(ホルモン)・子宮・卵巣などの全体的な調整はたいへん重要です。

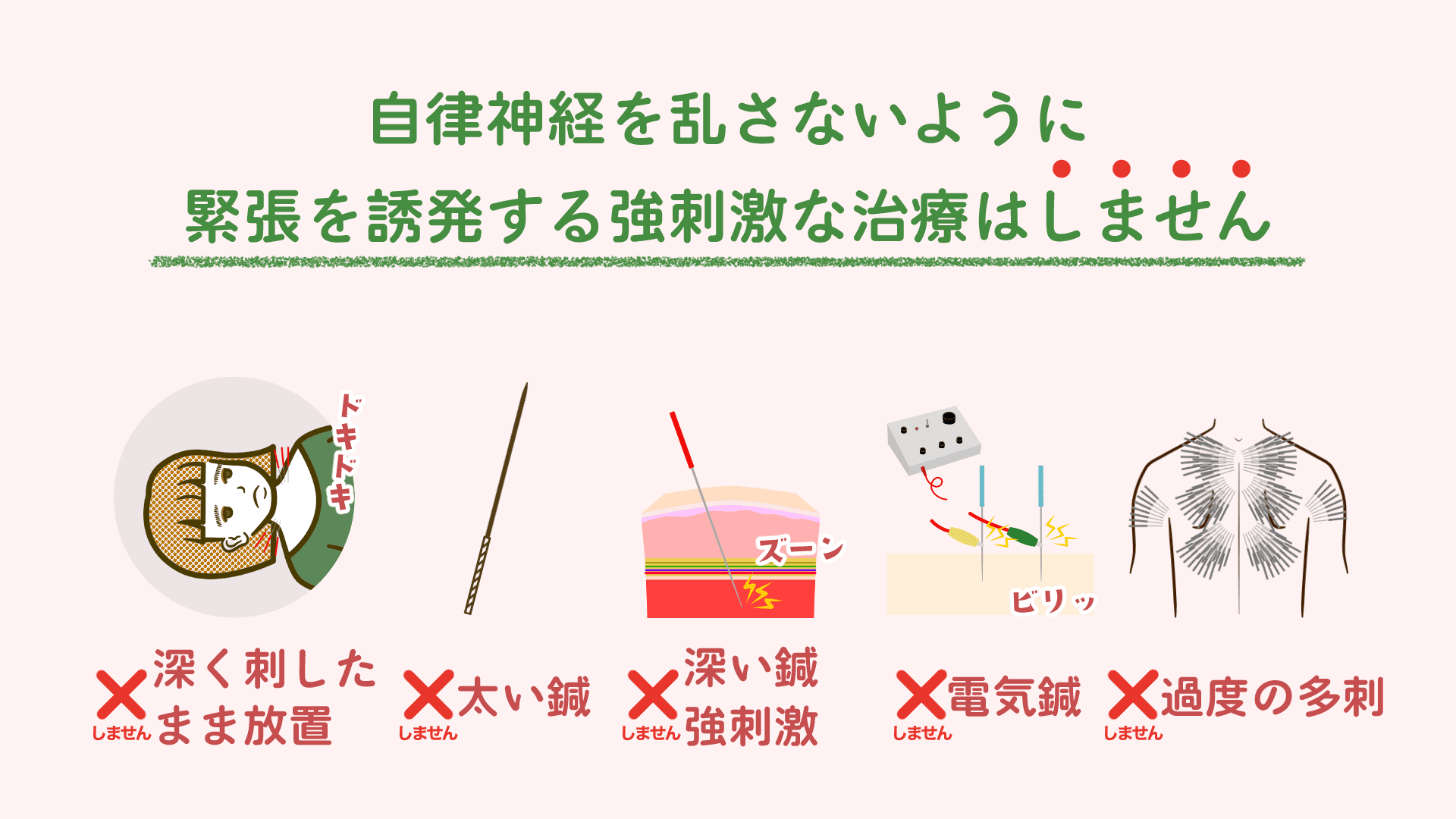

自律神経は精神的な緊張でも乱れるので、施術の際に特に注意しているのは、緊張を与えないことです。成鍼堂では自律神経の調整も専門としておりまして、緊張を誘発しない低刺激施術で対応しております。

痛みに強い方や、身体がしっかりとした方は、それほど注意する必要はありませんが、痛みに弱く緊張しやすい方、体力的に弱い方は、低刺激施術に向いております。

成鍼堂の施術方針や、はじめての方向けの施術の流れは別ページで詳しくご紹介しておりますので、あわせてお読みください。

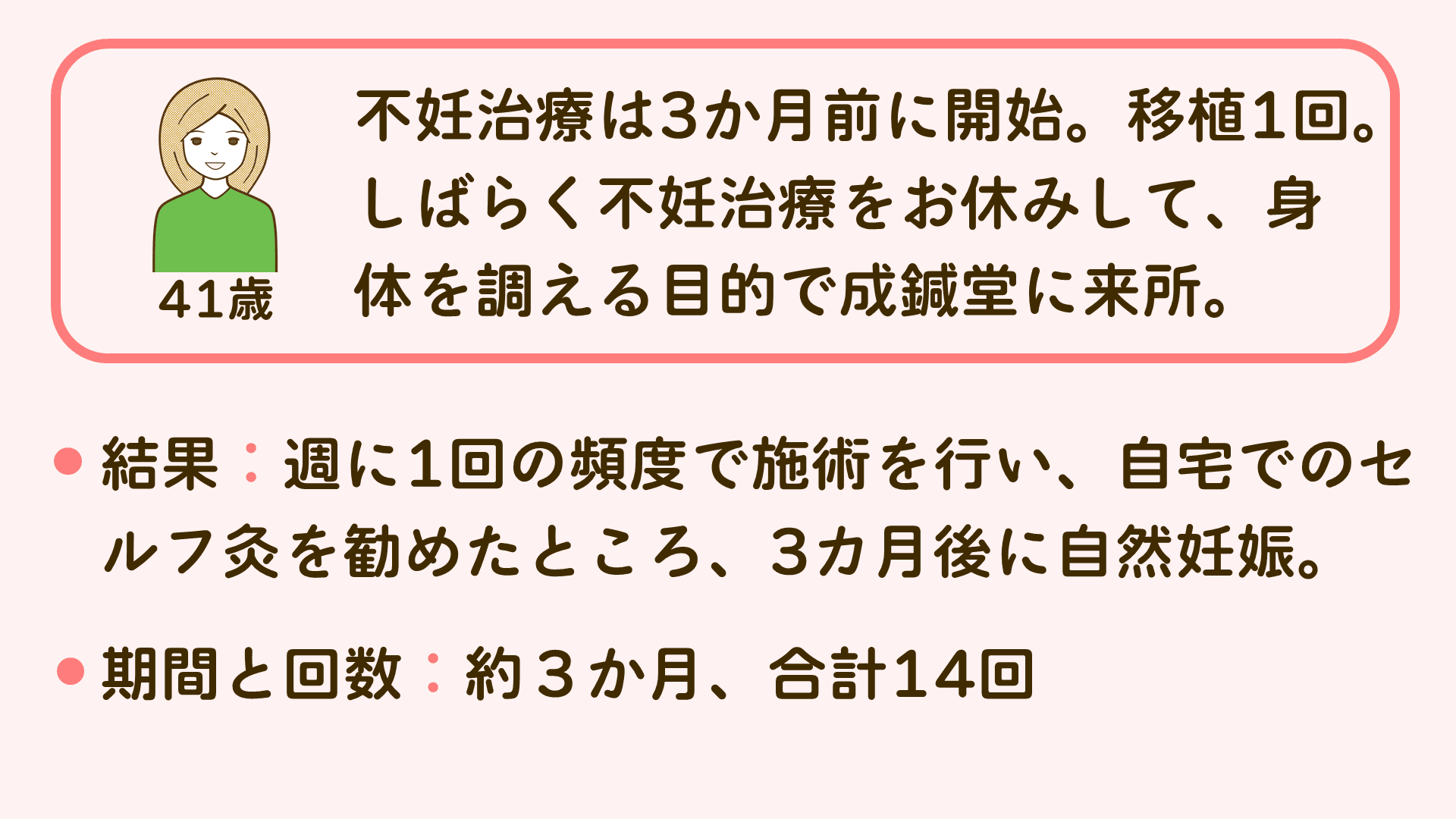

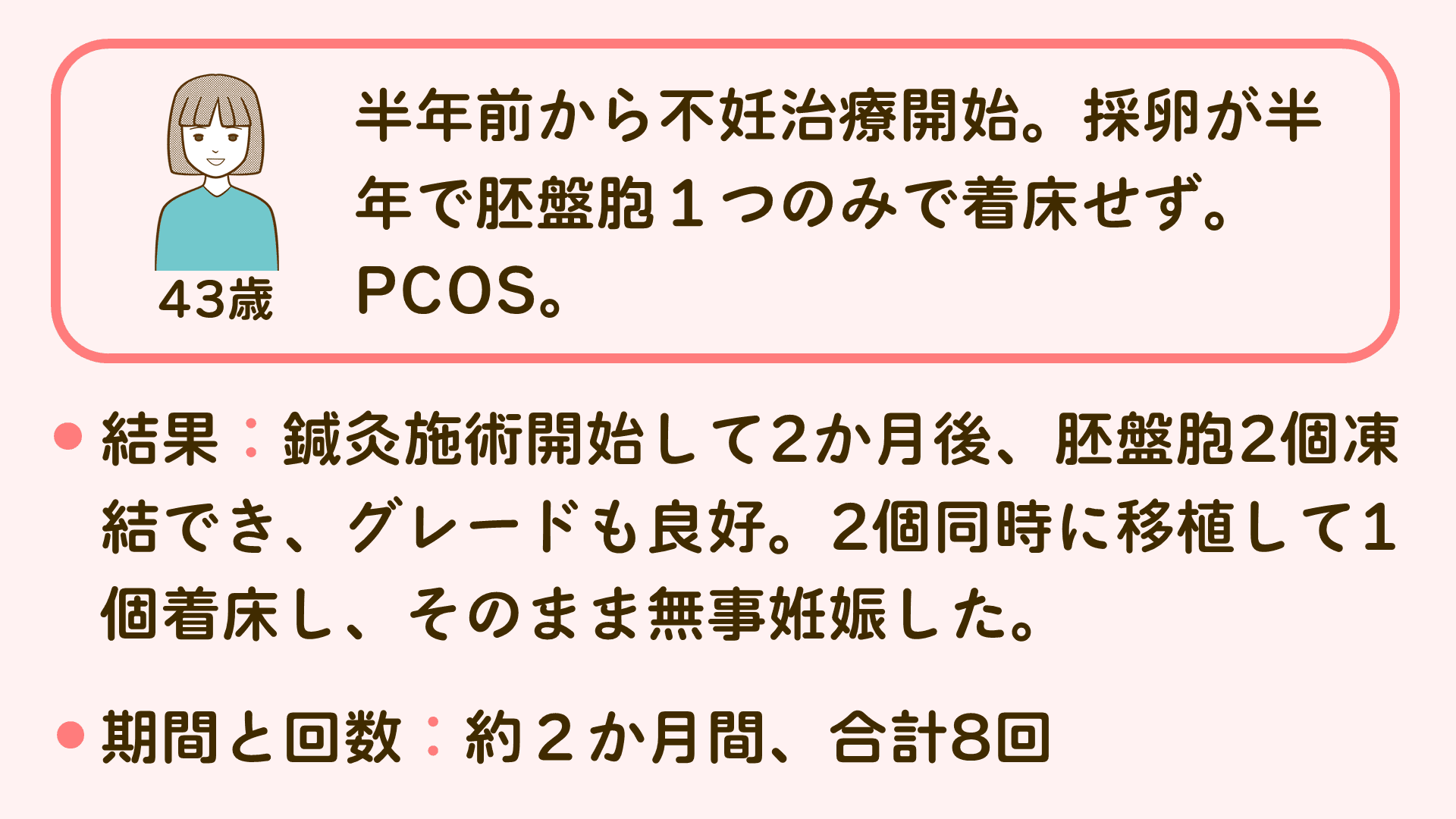

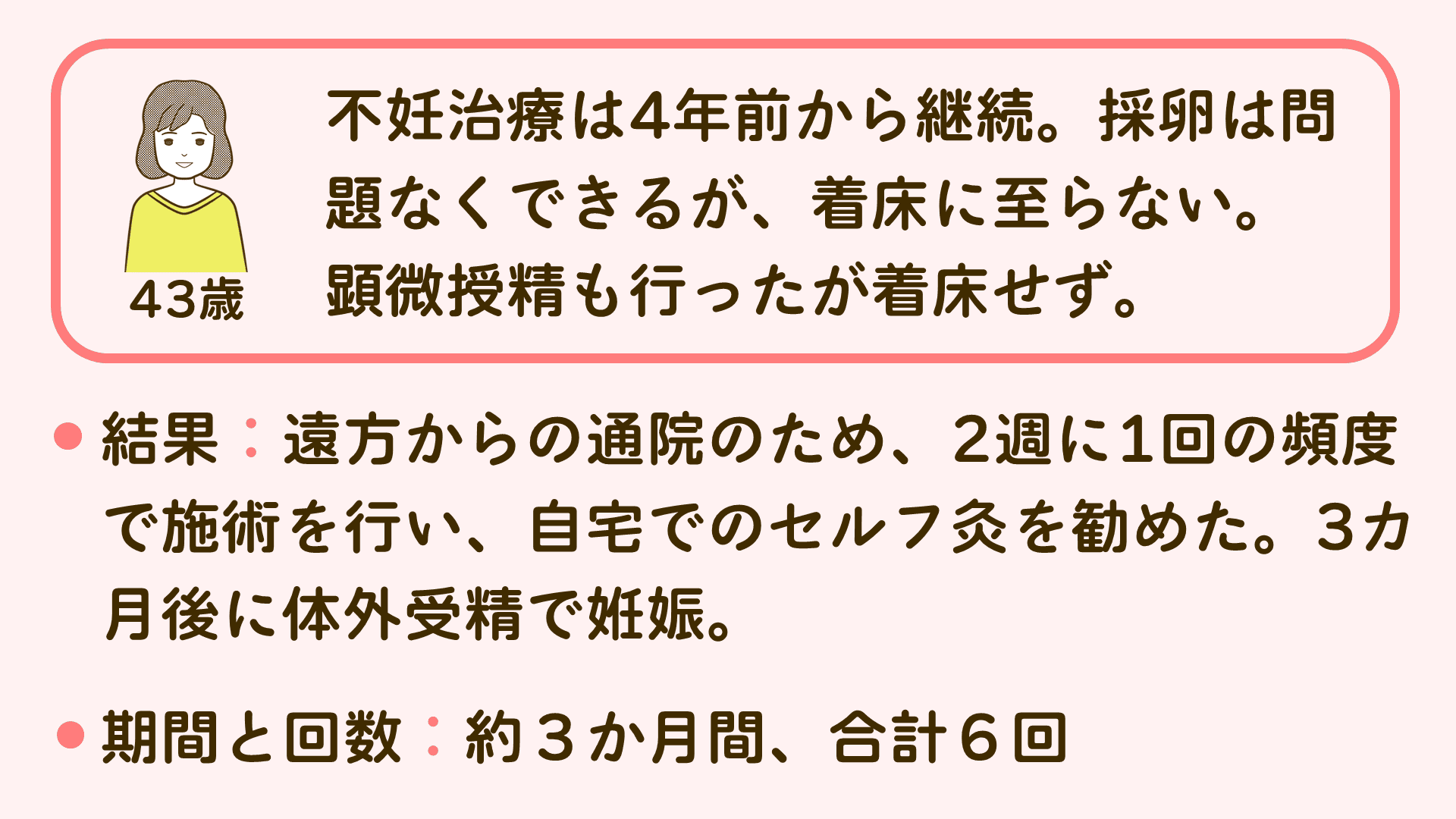

成鍼堂の施術例

◎施術結果には個人差があり、効果を完全に保証するものではございません。

目安となる治療期間や頻度

治療期間は個人の状態にもよりますが、おおまかな目安としては、順調にいった場合は3-4ヶ月で、基本としては半年から1年程度は様子をみるようにしてください。

特に排卵や卵子に問題がある場合は、前の節でご紹介した研究のように、継続的な刺激を少なくとも3か月はする必要がございます。

継続的な施術の場合、お仕事やご家庭の都合、経済状況に合わせて続けやすい頻度で通っていただいてかまいません。

基本としては、もし可能な場合は週に1回程度がベストで、最低でも月に2回程度は通うことをおすすめしています。

逆に週に数回など、かなりの高頻度での施術を求める鍼灸院もありますが、数週間ですぐに身体が変化するわけではありません。経済的・時間的に損をしないように、あまり意味のない高頻度の施術はおすすめしておりません。

私の経験では短期間高頻度で施術するよりも、数か月以上の継続刺激に意味があると考えております。1週間から2週間に1回程度の施術でも十分に成果は出ております。

なお、体外受精の場合は、移植に合わせた施術スケジュールはこちらにまとめておりますので、どうぞでご確認ください。

セルフケアのお灸や養生について

不妊治療における鍼灸は、身体づくりのための継続的な刺激が大切です。そのため、ご自宅でのセルフお灸もおすすめしています。

初回の施術後に、お体の状態に合わせたツボや家庭用の台座つき灸をお教えしますので、可能な方はぜひご家庭でお灸をなさってみてください。台座つき灸はドラッグストアなどで市販されていて、手軽に入手可能です。

台座型のお灸であっても、続けていくと子宮の血流動態(PI)が改善するという研究もあり[6]、基本としては全ての方におススメしております。

なお、成鍼堂のLINEをご登録いただいた方には、もれなく無料で台座つき灸をプレゼントしておりますので、ぜひご利用ください。

伝統医学的な考えと、現代医学の情報を融合した施術を心がけております

不妊治療の補助療法として、鍼灸を利用する方は増えてきております。子宮環境を調え、卵子の質をあげるためには、自律神経を調整し、内臓の働きをよくすることが不可欠です。

成鍼堂方式の微鍼施術は、自律神経を調えるためのたいへん低刺激なものです。伝統医学的な考えと、現代医学の情報を融合した施術を心がけております。

どなたでも安心して受けられますので、ぜひ不妊治療の補助療法としてお考えください。

参考文献

- [1]E Stener-Victorin 1, U Waldenström, U Tägnfors, et al. Effects of electro-acupuncture on anovulation in women with polycystic ovary syndrome. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000 Mar;79(3):180-8.

- [2]Ming Ho 1, Li-Chia Huang, Yin-Yi Chang, et al. Electroacupuncture reduces uterine artery blood flow impedance in infertile women. Taiwan J Obstet Gynecol. 2009 Jun;48(2):148-51.

- [3]Manheimer E, Zhang G, Udoff L, et al. Effects of aculiuncture on rates of liregnancy and live birth among women undergoing in vitro fertilisation: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2008 Mar 8;336(7643):545-9.

- [4]黄帝内経素問. 顧従徳本

- [5]陳自明. 婦人良方大全. 富士川文庫所蔵

- [6]Jin Liu, Jun Liu, Xue-Song Wang, et al. Comparative study of different dosages of grain-sized moxibustion on uterine artery blood flow in patients with cold and dampness primary dysmenorrhea. Zhen Ci Yan Jiu. 2024 Jul 25;49(7):760-766.